ベビーサインで後悔した!悪影響?いつまで使うのかなどを徹底調査!

赤ちゃんが、自分の意思を大人に伝える手段のひとつにベビーサインがあります。

言葉を話せない赤ちゃんとコミュニケーションがとれたら嬉しいですよね。

しかし、ベビーサインは悪影響だと言う意見も…。

「後悔した」という口コミがあるのも事実です。

この記事では、ベビーサインの悪影響や後悔、いつまで使うのか、言葉への移行の仕方なども含め、後悔しないベビーサインの使い方について調べてみました。

Contents

ベビーサインは悪影響?後悔した口コミベスト3

- 言葉を話すのが遅くなる

- 大人からしたら困る動きで覚えてしまった

- 覚えてくれない

ベビーサインの口コミを調べていると、ほとんどが「やってよかった」というものでしたが…

後悔した!という内容の口コミもありました。

①言葉を話すのが遅くなる?

https://twitter.com/nanairo_eyes/status/383070041274449920

後悔に関する口コミで一番多くみられたのは、「言葉が遅くなる」というものでした。

話さなくても伝わるものは、サインで済ませてしまうのですね。

②大人からしたら困る動きで覚えてしまった

https://twitter.com/nicoichiko/status/1501546617807454213

こちらも多くみられた口コミです。

他にも、「美味しい」とほっぺを包む動きが頭を叩く動きになった、という投稿もありました。

まるで、自分の頭を叩きまくっている子のように見えますね。

親にとっては困る動きで覚えてしまうこともあるようです。

③周りと比べて不安になる

https://twitter.com/apeanuts/status/6451389992

親が思ったようには、覚えたり使ってくれないこともあります。

頑張って覚えた甲斐がないと、後悔しそうです。

ベビーサインの悪影響とは?解決策3つ

ベビーサインを使う事で、言葉の遅れやサインを覚えれないなどが悪影響とされています。

ですが研究結果などをみると結果的に良い事しかありませんでした。

ベビーサインが良くないとされてしまった背景を深堀してみましょう。

①言葉の遅れが心配

特に、言葉が遅くなることは、親にとっては心配なことです。

言葉について、こんな研究結果がありますので、ご紹介します。

対象:140人の赤ちゃんとその家族

期間:生後11ヶ月~36ヶ月までの2年間

研究内容:140人の赤ちゃんとその家族を以下の3つのグループに分け、話し言葉に関する能力について2年間延べ17回のテストを実施より豊富な語彙

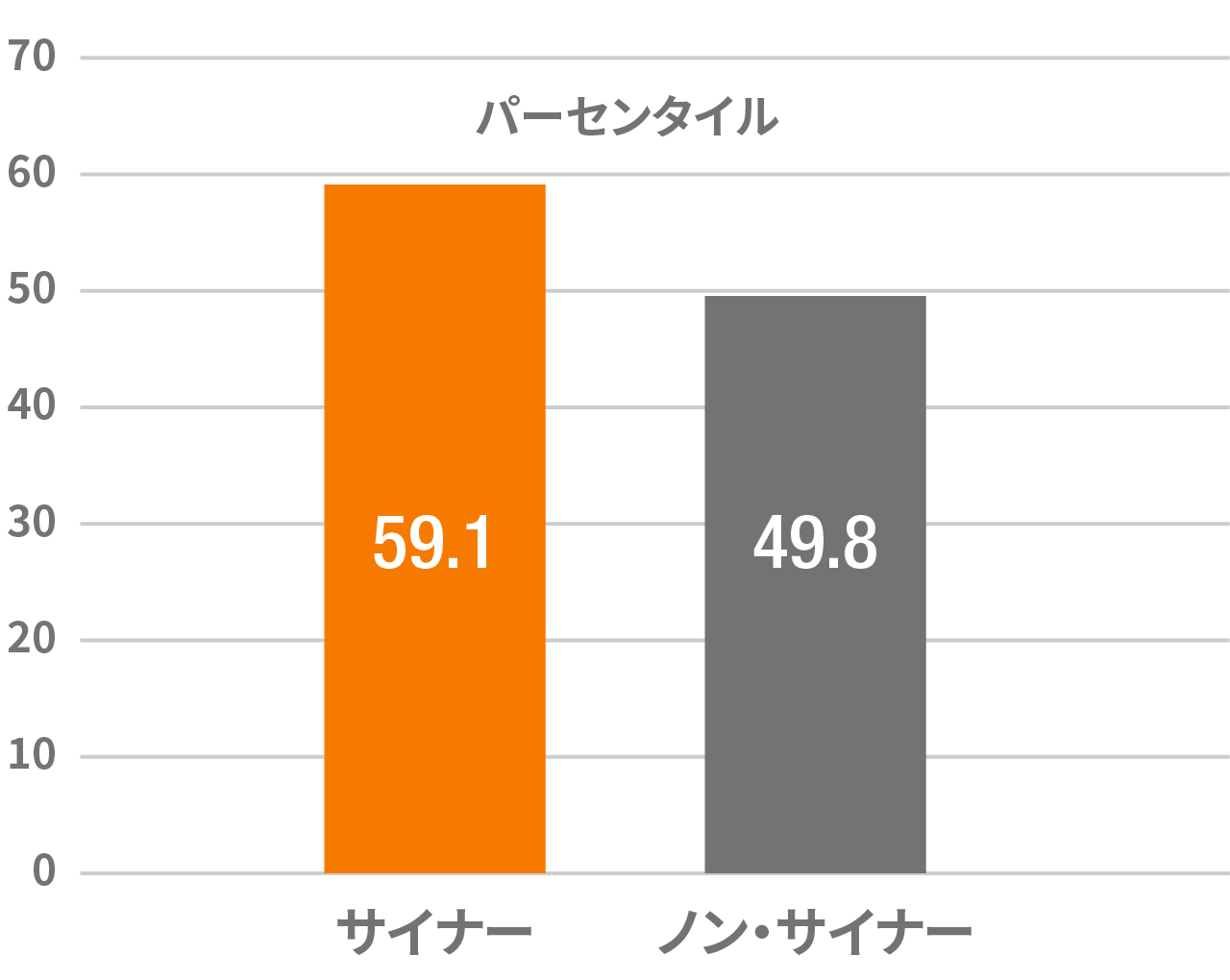

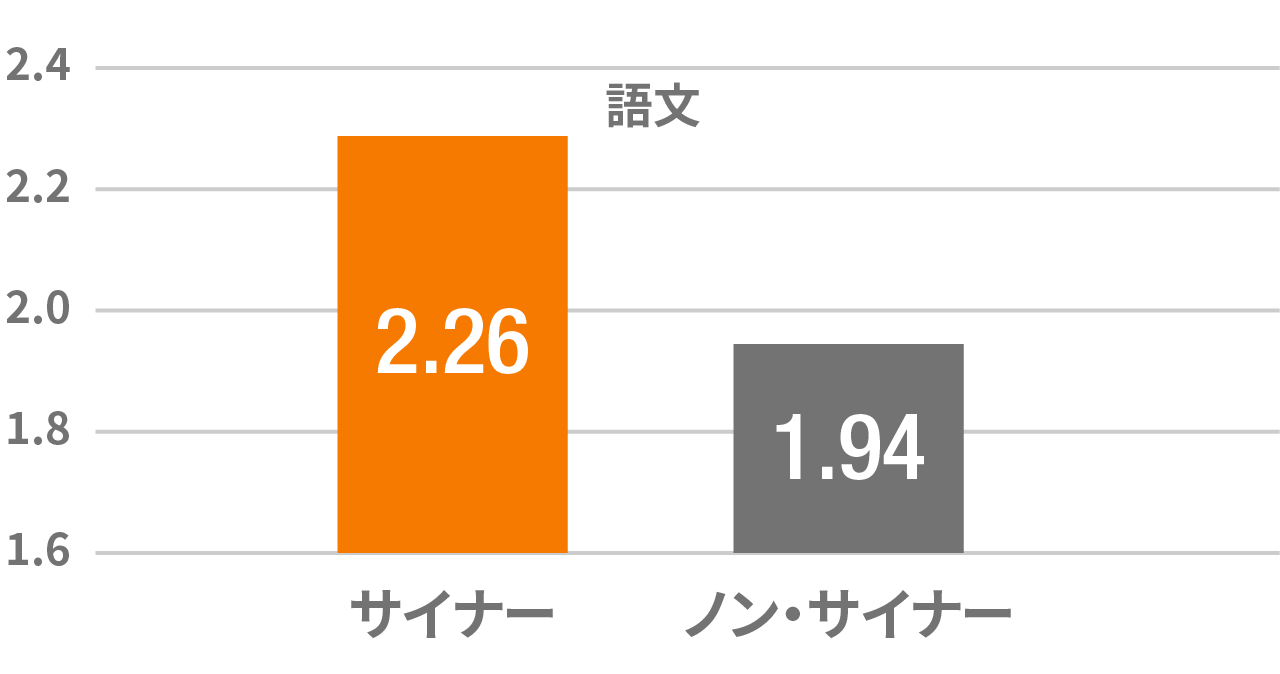

ベビーサインを使って育った子どもは、そうでなかった子どもに比べると、24ヶ月の時点で、語彙が豊富であった。

ベビーサインを使って育った子どもは、そうでなかった子どもに比べると、24ヶ月の時点で、語彙が豊富であった。より長い発話

ベビーサインを使って育った子どもは、そうでなかった子どもと比べると、24ヶ月の時点で、より長い文章で話すことができた。

ベビーサインを使って育った子どもは、そうでなかった子どもと比べると、24ヶ月の時点で、より長い文章で話すことができた。

ベビーサインを使って意思が伝わる成功体験が多い子は、”コミュニケーションをとる=いいことがある”と思うようになります。

すると、自然と他者とのコミュニケーションが増え、言葉にもとてもいい影響があリます。

結果的には、ベビーサインを使用した子の方が、言葉の数も多く、コミュニケーション上手になるということですね。

では、言葉が遅くなると感じるのはなぜか?調べてみました。

発達調査結果①

KIDS 乳幼児発達スケールタイプB(理解言語・表出言語・概念)言語に関わる3つの領域全てにおいて得点が高く、特に理解言語はとても高い。

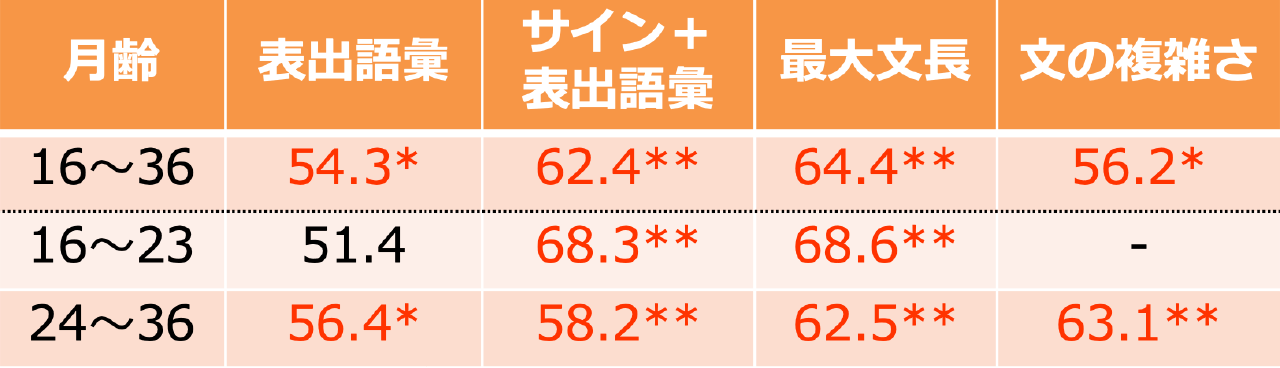

発達調査結果②

日本語マッカーサー

言語発達質問紙 「語と文法」特に2歳以降は語彙量が多く複雑な長い文章で話をすることができる。

注目すべきは、発達調査結果②の「表出語彙」の欄です。

16〜23ヶ月では、標準に達していないことがわかります。

一方で「サイン+表出語彙」の欄は、他のどの月齢よりも高くなっていますね。

つまりベビーサインを使う子は、一時的に言葉が遅くなる期間があると言う事。

②サインを間違えて覚える、または全く覚えない

ベビーサインを使い始めると、大人はどうしても”上手に使うこと”を求めるようになります。

対して子どもは意思を伝える手段として使っているだけ…

本人に決まった形やタイミングにこだわりはありません。

完璧を求める親と、伝わればいい子どもの間にズレが生じます。

親としては「覚えてくれない」「間違っている」と思うのです。

悪影響と捉えるか、子どもの個性と捉えるかは親次第ですね。

認識を少し変えてみると見え方は違ってきますよ。

③周りと比べて不安になる

私たちは、”みんなと同じこと”に安心感を覚えます。

少しでも違うと、不安になるんです。

ベビーサインにおいても、みんなと同じことを求めがち…

- 覚えが早いか遅いか

- サインは多いか少ないか

- 見本通りにできているか

- みんなと一緒か

など、比べ始めるとキリがありません。

このような同調行動は、メリットもありますが、個性や多様性を受け入れにくいなどのデメリットもあります。

ベビーサインはいつまで使う?言葉への移行の仕方

- おすわりの姿勢ができる

- 両手が自由に使えるようになる

- 6か月頃

↓ - 言葉の数が増える

- 2歳頃

言葉を話し始めるのはいつから?

言葉を話し始める時期は個人差がとても大きいです。

わかっていても、いつまでも話さないと不安になるのが親心です。

ここで大事にしたいことは、”理解している言葉”と、”口に出して使う言葉”が別物だということです。

子どもは、「ちょうだい」「おいで」など、簡単な動作を表す言葉は、早い段階で理解しますが、実際に言葉にして使い始めるのはまだまだ先になりますね。

このように、”口に出して使う言葉”が後になることが圧倒的に多くなります。ベビーサインはちょうど中間です。

理解 → ベビーサイン動作 → 話す

の流れです。

なかには、”理解している言葉”をたーっぷり溜め込んで、4歳ごろに爆発的に話し始める子がいます。

だから、”理解している言葉”が月齢相応か、他の言葉が出ているか、ということで成長の順調さを判断しましょう。

ベビーサインから言葉に移行する方法

言葉も、ベビーサインと同じで、繰り返し伝えることが大切です。

子どもがベビーサインで伝えてきても、「〇〇だね」などと言葉にして繰り返すようにしましょう。

ポイントは、否定的な言葉や、脅しのような言葉を使わないことです。

✖️なんで眠いって言わないの?

○ねむいよ、なんだね

✖️ちょうだいって言わないとあげないよ

○ちょうだいって言ってほしいな

✖️すぐにいたいって言わなきゃわかんないでしょ

○いたいよって言ってくれたら、すぐに聞こえてわかるから嬉しいな

コミュニケーションを楽しめるようにしましょう。

言葉でも自分のことが伝えられるようになってほしいですよね♪

ベビーサインを楽しむ先輩ママの口コミ2つ

子育てにおいて、後悔がないというのは無理があります。

しかし、なるべく後悔しないようにしたものですよね。

ベビーサインを取り入れるにあたって、後悔しないためにはどうしたら良いのでしょうか。

こんな先輩ママの口コミをご紹介します。

①楽しくマイペースで覚える

https://twitter.com/moepipi1/status/854976471642787840

楽しむ・マイペース・やってくれたらラッキー♪といった感じで取り入れてみるんですね。

②違うポーズをしても許す

https://twitter.com/hitsuji_baby228/status/1502572920396455940

なんか違うけど、可愛いからいっか♪と、子どもの姿を受け入れていますね。

みなさん、子ども次第と思うと楽しめているようですね。この方法は、とても良さそうです。

ベビーサインが上手いかどうかは、その後の発達には大きな影響はありません。大切なのは、”大人とコミュニケーションとることが楽しい”と思えることです。

決まった形にこだわったり、周りと比べすぎずに、子どもの姿を楽しむと良いですね。

ベビーサインの悪影響まとめ

ベビーサインは、親子の関わりにとって良い影響が多いものの、親心から不安の原因になり、悪影響が起こることがある、とわかりましたね。

- ベビーサインの言葉への悪影響はなかった

- 悪影響は親の心配や不安からくるものが多い

- 後悔しないためには、最初から「子ども次第」ということを前提に取り入れる

- 言葉への移行には、繰り返しと自分メッセージが有効

うまくいかなくてモヤモヤする。

そんな時も、子どものためにベビーサインを取り入れた自分を、たくさん褒めてください。

あとはのんびりマイペースに♪幼い子どもとの貴重な時間を楽しんでいきましょう。