1968生まれはやばい?3つの理由と時代背景を徹底調査してみた!

2025年現在、57歳を迎える1968年生まれ。

この世代は「バブル世代」ともいわれ、日本は異常ともいえるほどの好景気でした。

ボーナスは年4回支給されたり、タクシー移動は当たり前で、万札を振ってタクシーを止める姿もあったとか。

また、「土地の価格は絶対に下がらない」という土地神話が広がり、土地や家を購入する人が急増。

そんな1968年生まれがやばいと言われている理由3つを調査してみました。

Contents

1968年生まれがやばいと言われる理由3つ

1968年生まれがやばいと言われている理由は主に3つあります。

1つずつ詳しく見ていきましょう。

やばい理由①:バブル世代切り

1968年生まれがやばい理由の1つ目が、企業による「バブル世代切り」の対象になりやすいことです。

バブル世代が就職した1980年代半ば~1990年初頭は、求人倍率が1.4倍を超えていて超売り手市場。

1000人を超える採用を行う企業が多く、大企業への就職も比較的簡単でした。

しかし、大量に採用したことが裏目に出てしまいます。

30数年がたち50代となったバブル世代の賃金は高く人数も多いため、企業の経費負担になってしまっているようです。

50代になった彼らは、上からも下からも「経営を圧迫する邪魔な塊」としか見られなくなった。そして、ただ一括りに扱われ、会社を追い出されようとしている。

引用元:週刊現代

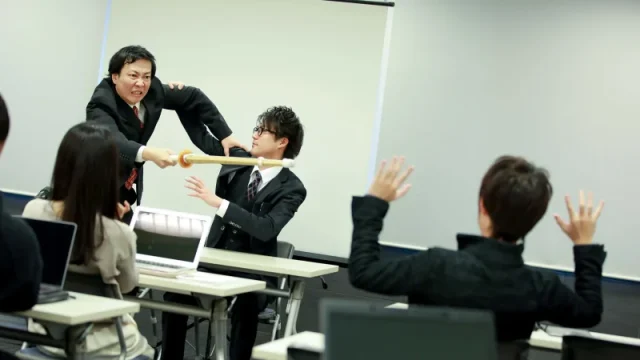

やばい理由②:パワハラ上司になりがち

1968年生まれがやばい理由2つ目は、パワハラ上司になりがちという点です。

当時はパワハラが当然のように受け入れられていました。

- 上司の言うことは絶対

- 仕事は見て盗め

- 根性論・精神論

このような考えが強く社会に根付いていました。

理不尽に怒鳴られたとしても、頑張れば給料は上がり、出世もできた時代。

「文句を言うやつは甘えている」という社会の空気感がありました。

そのため、下の世代にも同じように接してしまい、煙たがられてしまう傾向があるのです。

やばい理由③:年金受給年齢の引き上げ

1968年生まれがやばい理由3つ目は、年金の受給年齢引き上げです。

これまでは、60歳に年金の受給が開始されていました。

しかし、2013年度の年金制度改正で、段階的に受給年齢が引き上げられています。

男性は1961年4月2日生まれ以降の方、女性は1966年4月2日生まれ以降の方は受給年齢が65歳になりました。

これにより、老後設計の見直しや慎重な検討をする必要があるのです。

1968年生まれの特徴

バブル時代のジュリアナ

バブルの象徴 pic.twitter.com/Jyv43IKXby— 1974年10月1日吉川浩司 (@kouji_mita) June 29, 2025

1968年生まれの性格・特徴をまとめました。

①愛社精神が強い

1968年生まれは、終身雇用制度の恩恵を受けた最後の世代でもあります。

そのため、1つの会社に長く務める人が多く、愛社精神が強いという特徴があります。

また、1986年に男女雇用機会均等法が施行され、女性の社会進出も活発になりました。

②消費意欲が高い

景気が良かった時代背景もあり、消費意欲が高いことも特徴です。

欲しいものを我慢することなく買えていたので、買い物好きの傾向があります。

こういった消費行動は、日本経済を支える重要な柱の一つとなっているのです。

母親がバブル世代だから、派手に稼いで洋服買ったりコスメ買ったりジュエリー買ったり香水買ってる人だったから話がぶっ飛んでて好き。性格が私と逆。いつもガハハって全てを吹き飛ばす春一番みたいな人。ジュエリーだけは今だに残ってて色々くれたりする。大事な時のお守りとして身につけている。

— すみ (@mugnfa43) May 13, 2024

③エネルギッシュで華やか

ディスコで踊ったり、パーティーなども多かったため、エネルギッシュで華やかな面もあります。

また、上司との付き合いを大事にしていて、休日にゴルフや飲み会といった誘いにも積極的に参加していました。

そのため、社交的でコミュニケーションスキルが高いという特徴もあります。

1968年生まれの芸能人

1968年生まれの芸能人はどんな方々がいるのでしょうか。

- 佐々木蔵之介

- 井森美幸

- 菊池桃子

- 鈴木京香

- 森口博子

- 飯島直子

- 大沢たかお

- 松下由樹

- 大塚寧々

- 内野聖陽

- 夏川結衣

- 荻野目洋子

- 高嶋さち子

- 武田久美子

- 渡部篤郎

- 岡田圭右

- 杉本彩

- つんく♂

まとめ

- 大量採用されたバブル世代への経営負担による「バブル世代切り」

- 厳しい上下関係のもと仕事をしていたため、パワハラ上司になりやすい

- 厚生年金の受給年齢が60歳から65歳に引き上げられた

10代~20代前半をバブル時代という特殊な時代で過ごした1968年生まれ。

面接を受けに来た就活生には交通費が支給されたり、内定者は食事や旅行などの接待を受けたりと、かなり優遇されていました。

その一方で、就職後は上司からの厳しい叱責に耐える日々。

弱音を吐ける場所もなく、パワハラを受けながらもがむしゃらに頑張っていたのですね。

昭和から令和まで、様々な時代を経験してきた「バブル世代」は、今後の日本の発展にとって貴重な存在になるでしょう。