修正テープの直し方!たるみや出てこないときの対処方法を徹底調査!

修正テープはビジネスや勉強に欠かせない便利アイテム。

筆者も長らく愛用しています。

ホワイト修正ペンのように乾くのを待つ必要もなく、修正面もフラットできれいです。

でも過去にはテープがたるみ、直し方がわからず悪戦苦闘したことも。

ほかにも、テープが出てこない!といったトラブルに見舞われる人も多いそう。

そこで、そんな不測の事態の対処方法や原因などを探ってみました。

修正テープ愛用派にありがちなお悩みに、解決のお役に立てれば幸いです!

Contents

修正テープの直し方!たるみやねじれを取る方法

修正テープユーザーで多いのが、使っているうちにテープがたるんでしまうことではないでしょうか。

たるみの直し方は主に2つ。

「テープを引き出して巻き直す」

「修正テープの本体を開けて巻き直す」

これでほとんど解消できます!

- テープを外に少し引き出す

- 引き出したテープを指でピンと張った状態にする

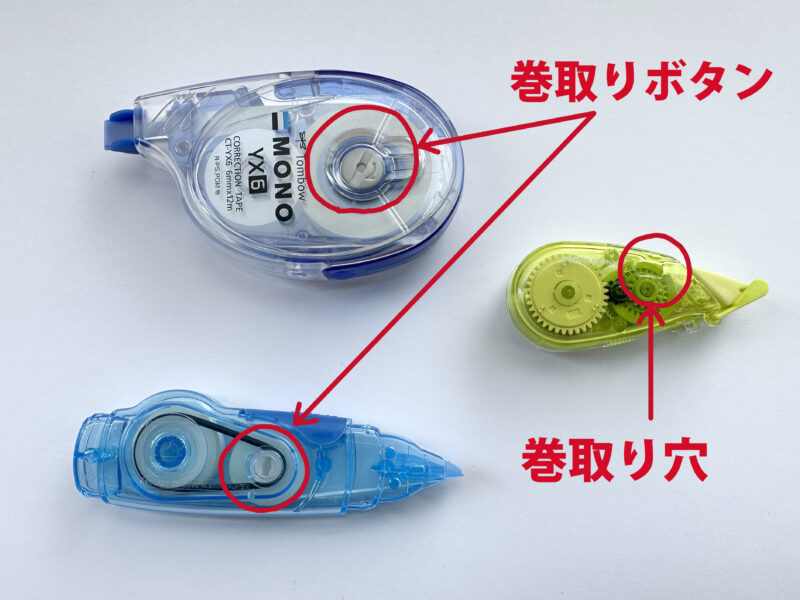

- 巻き戻しボタンや巻取り穴で巻き戻し

- ボタンや穴がない物は、ローラーの穴にペンなどを差し込み、巻き戻す

機種により巻取り方法が違う

機種により巻取り方法が違う

たるんだ上にねじれているときは…

ねじれを伴う場合は、ケースを開ける必要があります。

このとき細かい部品を落とすなど、過度にバラけないよう用心しましょう!

- ヘッドのキャップをはずす

- 本体ケースを開ける。ドライバーなどを差し込んで開けてもよい

- 前側のロール(使用済みのテープを巻き取る方のロール)を取り外す

- 必要に応じてヘッド部分を取り外す(写真の機種は構造上必要なし)

- テープのねじれを直す

- テープを元通りかけ、上蓋を閉じる。外したキャップも装着

元通り組み立てたら、何度か引いてみて調整しましょう。

後述しますが、組み直し後に動作トラブルが起きることもあります。

順番など間違えないよう注意しましょう。

修正テープが出てこない場合はどうしたら良い?

SNSなどでは「テープが出てこない」という声が多いようです。

SNSなどでは「テープが出てこない」という声が多いようです。

原因はさまざまですが、主に次のようなことが考えられます。

- 中でテープが絡まっている

- テープが切れている

- 立てる角度が適切でない(直角過ぎる、または寝かせすぎている)

- 縦引きのものを横に引いている(あるいはその逆)

- 引くときの圧力が強すぎる

- 組み立て直したら出なくなってしまった

分解には要注意!バラす前にスクショしよう

多く見受けられたのが「分解したものを組み立て直したらテープが出なくなってしまった」というもの。

テープが出てこない原因の中の「1.テープの絡まり」と「2.切断」については本体ケースを開けて直す必要があります。ねじれを伴うたるみ修正の際も同様です。

実際にバラしてみるとわかりますが、修正テープの構造って意外と複雑です。

組み上げ方を間違えるとうまく動かなくなってしまうんです。

そして部品が小さい。したがって、とても失くしやすいのも注意点です。

どうにか手だけで復元はできたものの、不器用な筆者にはピンセットが必要だと思いました。

↑特に最小の黒い歯車など、飛んでいってしまったら見つかりません…

↑特に最小の黒い歯車など、飛んでいってしまったら見つかりません…

慌ててフタを開ける前に、出来上がり画像をスクショするのがおすすめです!

筆者は3個組を持っているため実物をお手本にしました!

筆者は3個組を持っているため実物をお手本にしました!

筆者はお手本になる同じ製品があったのでどうにかなりましたが、あまり細かくバラすのはおすすめしません。

もちろん、不可抗力でバラバラになってしまった場合は仕方がありませんが…。

部品の位置、テープの回し方など覚えるのはたいへん。

分解は必要最低限に留めましょう!

参考動画

以下に、組み直しの際に参考になりそうな動画を紹介します。

メーカーにより違いがあるのでこれがすべてではないのですが、大まかに構造をとらえるのには役立つと思います。

この動画で使っているのはプラスのホワイパーシリーズのようです。

↓ 修正テープの機構・構造の考え方がよくわかる動画

「修正テープを組み立ててみた」

https://www.youtube.com/watch?v=EW3uUc7-rTA

修正テープはどんなものが良い?商品選びのポイント5つ!

調べていると、トラブルが多いのは主に100均で買ったものが多いみたい…

文具店で扱うメーカー品は、使用感も安定していると感じます。

値段は4〜500円からくらいしますが、長く使うなら専門メーカー品の購入がおすすめです。

100均製品にもメーカー品はあるのですが、安いのにはそれなりの理由があります。

コストを抑えるために、雑な作りになってしまいがちです。

上記で紹介した、たるみ防止機能の他にも製品を選ぶポイントはいくつかあります。

- 縦引きタイプ or 横引きタイプ

- カートリッジ式 or 使い切り式

- ヘッドカバーのタイプ

- テープの幅

- 本体のサイズ・形

使いやすさは人それぞれですので、用途に合わせフィットするものを選んでくださいね。

①縦引きタイプ or 横引きタイプ

文字通り、縦引きは縦書きに、横引は横書きの修正に適した形になっています。

別に縦横逆でも使えないわけではありません。そして、どちらも一長一短があります。

筆者は縦引き派ですが、横書きの修正で不自由を感じたことはありません。

②カートリッジ式 or 使い切り式

修正テープには、カートリッジを詰め替えるタイプもあります。

お気に入りの本体を使い続けたい人におすすめです。

使い切りタイプに多いのは、小型のものや100均で売られているもの。

手軽に使えるところがよいですね。

③ヘッドカバーのタイプ

ヘッドに何もついていないものから、カバー式、スライド式、キャップ式などがあります。持ち歩くなら何かしら、カバーできるものが安心です。

④テープの幅

各メーカーで、細いものは2.5mmから太めの10mmなどが揃います。

一般的なのは5〜6mmで、本体の選択肢もよりどりみどり。

目的に合わせて選んでくださいね。

⑤本体のサイズ・形

デスクに置きっぱなしなら大きくても良いですし、持ち歩きが主ならペンケースに入るミニサイズのものを。小型タイプにはペン型の細長いものもあります。

修正テープを上手く使うためのポイント4つ

忙しいときにいきなりトラブるのは、本当に困りますよね。

各メーカーで修正テープを上手く使える方法をホームページなどで紹介しています。

共通しているのは

- テープと紙を密着させ、均等な力で引く

- 本体を立てる角度に注意(45度くらいの角度がベスト)

- まっすぐ直線に引くこと。曲線を描くと切れることもあります

- 平面上で使用する

などですね。

各メーカーの公式サイトやYoutubeなどの参考動画もあります。

ぜひ参考にしてみてください。

パイロットの公式サイトhttps://www.pilot.co.jp/support/revision/1297051949490.html

シードの公式サイト「修正テープの使い方のポイント」

http://www.seedr.co.jp/tape/tape3.html

まとめ

- たるみの直し方はおもに2つ

- 組み立て方を間違うと出てこなくなる

- 修正テープは小型ながら複雑な構造。分解するときは出来上がりをスクショしてからかかると安心

- 購入時は、なるべく文具専門メーカーの製品を選ぶ

- 正しい使い方をすれば、トラブルは少ない

今回、実際に修正テープの分解をしてみました。

そこでわかったのは、修正テープは小さいけれど緻密な機構を持つ道具だということ。

メーカーの方の工夫や、真剣に作られていることが感じられました。

丁寧に扱い、正しい使い方に則ること。それがトラブルを避ける一番の方法だと思います!