使ってはいけない家紋5選!格式高いとされる家紋も徹底調査!

先祖代々、家に伝わる家紋。

墓石に家紋が刻まれていたり、家紋の入った黒留袖を持っていたりすることもありますよね。

しかし、2023年現在では核家族化が進み「自分の家の家紋が分からない」なんて人も…

家紋は新しく自由に作って使えるけど、使ってはいけない家紋もあるので注意が必要です。

この記事では、使ってはいけない家紋、格式高い家紋について紹介していきます。

Contents

使ってはいけない家紋5選

2万個以上存在するといわれる家紋。

家紋の使用には、法規制はありません。

基本的に自分の好きなものを自由に選ぶことができます。

しかし、使ってはいけないとされる家紋が5種類あるので注意が必要です。

- 商標登録されている家紋(独占家紋)

- 菊花紋章

- 桐紋

- 三つ葉葵

- 有名戦国武将の家紋

1つずつ解説していきます。

①商標登録されている家紋

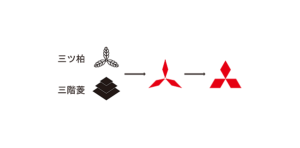

商標登録されている家紋の多くは、企業のロゴマークなどで使用されています。

その一例を紹介していきますね。

- 三菱グループ…岩崎家の家紋「三階菱」と土佐山内家の家紋「三ツ柏」を合わせたもの

引用:三菱公式ホームページ

引用:三菱公式ホームページ

- 島津製作所…薩摩藩島津家の家紋(丸に十字)

- ミツウロコ…創業者の家紋を図案化

企業のロゴ(家紋)は、一目でここの会社とわかる大切なものですね。

商標登録されている家紋を、無断で使用すると訴えられてしまう可能性があります。

使いたい家紋があったら、一度特許庁のホームページで調べてみると安心ですよ。

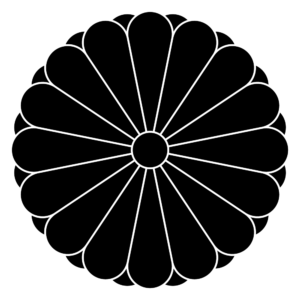

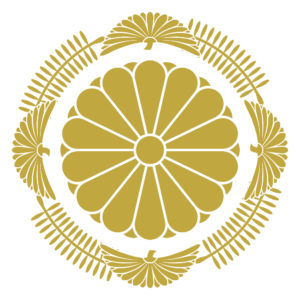

②菊花紋章

引用:発光大王堂

引用:発光大王堂

菊花紋章は、皇室の紋章です。

誰もが一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

実はこの菊の紋、誰でも使用することは可能です。

明治時代には法律で禁止されていたものの、戦後に解禁されました。

しかし、使用しないのが暗黙の了解となっています。

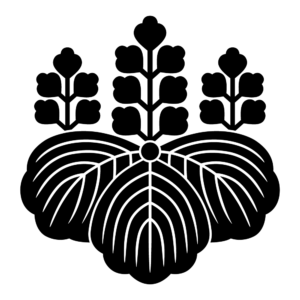

③桐紋

桐紋は、豊臣秀吉が使用していた家紋です。

室町幕府では小判などの貨幣に刻印されていました。

2023年現在では、日本国政府の紋章としても用いられています。

首相の演題を見たことがありますか?

演題の真ん中には、桐の紋章が取り付けられているんですよ。

引用:首相官邸公式ホームページ

引用:首相官邸公式ホームページ

菊花紋章と同じく、桐紋も私達一般人は使わないのが無難です。

ただ、レンタル衣装には桐紋が多く使用されています。

これは誰がつけても問題のない家紋ということで使用されているのです。

逆にいうと、せっかく作った自分の着物がレンタル衣装と間違われることも…。

着物につける紋章としては、特におすすめできません。

④三つ葉葵

三つ葉葵は、徳川家の家紋として有名です。

水戸黄門の中でも、格さんが出す印籠に大きく描かれていますよね。

江戸時代には、幕府が三つ葉葵の使用を禁じました。

葵紋を使っていた家は、家紋を変更したそう。

それほど、権力の象徴として葵紋がありました。

もちろん2023年現在、使用に規制はありません。

しかし、誰もが知っている有名武将の家紋だからこそ、使用しない方が無難でしょう。

⑤有名戦国武将の家紋

「織田信長家紋」

「織田信長家紋」

「石田三成家紋」

「石田三成家紋」

「伊達政宗家紋」

「伊達政宗家紋」

商標登録されていない限り、有名戦国武将の家紋を使うことは可能です。

しかし、家系や血筋の説明を求められることもあります。

説明がわずらわしいなと思う人は、避けておくのがよいでしょう。

特に「歴女」がブームとなり、コアなファンが増えました。

「この家紋=〇〇家」というイメージが強いのも確かですね。

代々伝わる家紋ならいいのですが、新しく選ぶのはやめた方がよさそうです。

格式高い家紋4選

家紋の中でも、格式が高いとされる家紋は4種類あります。

- 天皇家だけが使用できた家紋

- 徳川家だけが使えた「三つ葉葵」

- 豊臣秀吉が天皇から与えられた「桐紋」

- 皇族・宮家の家紋

使ってはいけない家紋の中にも、でてきたものがありますね。

1つづつ解説していきます。

①天皇家だけが使用できた家紋

天皇家や一部の皇族のみが使用されていた家紋が3つあります。

1つ目は、「日月紋(じつげつもん)」。

天皇家最古の家紋です。

日は「天照大神(あまてらすおおみかみ)」、月は「月読尊(つくよみのみこと)」を表すといわれています。

- 天照大神…日本神話に登場する神。古事記・日本書紀では、太陽神の性格と巫女の性格を併せ持つ存在として描かれている。

- 月読尊…古事記・日本書紀に描かれ、月を神格化した、夜を統べる神と考えられている。天照大神の弟神。

天皇が、日を重んじたことから皇室の家紋として使用されました。

天皇の軍の旗である「錦の御旗(にしきのみはた)」にも描かれていますよ。

引用:山口県立山口博物館

引用:山口県立山口博物館

2つ目は、「桐紋」。

平安初期、嵯峨天皇の時代に、儀式に用いる衣服に桐の文様を入れたことが始まりと言われています。

桐紋は当時の権力者にも与えられ、豊臣秀吉や足利尊氏などが使用していました。

3つ目は、「菊紋」。

鎌倉時代に後鳥羽上皇が菊の花を好んで使用していたことに由来するそうです。

衣服や調度品に菊の花を文様として刻んでいました。

また、自作の刀に菊の銘をつけて武士に贈ったりしたそうです。

私たちの中で皇室の印象があるのは「十六葉菊」の紋章かと思います。

「十六葉菊」は、1869年明治時代に天皇の紋章として定められました。

②徳川家だけが使えた「三つ葉葵」

使用していけない家紋でも紹介した「三つ葉葵」。

徳川家の権力の象徴として使用されていました。

徳川家が葵紋を独占し、その紋は「德川葵」と呼ばれていたそうです。

③豊臣秀吉が天皇から与えられた「桐紋」

「太閤桐」(たいこうぎり)

「太閤桐」(たいこうぎり)

引用:発光大王堂

天皇から与えられた「桐紋」に豊臣秀吉は独自のアレンジを加えました。

その家紋は、「太閤桐紋」と呼ばれていたそうです。

徳川家の「葵紋」とは反対に、「桐紋」は広く皆に与えられました。

天皇から与えられた「桐紋」を、将軍が臣下に与え広まっていったのだそうです。

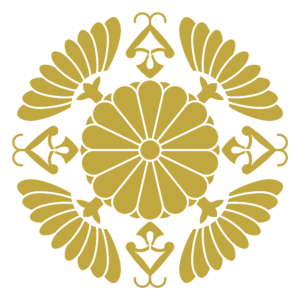

④皇族・宮家の家紋

皇族や宮家の家紋も格式高い家紋の1つです。

2023年現在、存続している皇族・宮家は4つあります。

「秋篠宮家」

「秋篠宮家」

「三笠宮家」

「三笠宮家」

「常陸宮家」

「常陸宮家」

「高円宮家」

「高円宮家」

それぞれの家紋は、すべて円形で、優しい印象を与えます。

真ん中に天皇家の家紋「菊」が描かれているのが印象的ですね。

家紋とは

家紋とは、代々その家に伝わる家の紋章です。

家系や家柄、地位を図柄で表しています。

苗字が同じでも家紋は違ったり、逆に苗字が違うのに家紋は同じ場合があります。

家紋の由来は、平安時代に公家が自分の持ち物に目印の「紋」をつけたこと。

武家では、鎌倉時代以降に広まったそうです。

理由も、敵と味方を見分けるためという戦に関するものでした。

関ケ原の戦いを描いた屏風図では、たくさんの家紋を記した旗が描かれていますね。

庶民には、江戸時代以降に広まっていったといわれています。

まとめ

- 使ってはいけない家紋は、商標登録されている家紋(独占家紋)、菊花紋章、桐紋、三つ葉葵、有名戦国武将の家紋の5種類

- 格式高い家紋は、天皇家だけが使用できた家紋、徳川家だけが使えた三つ葉葵、豊臣秀吉が天皇から与えられた桐紋、皇族・宮家の家紋の4種類

- 家紋は、代々その家に伝わる家の紋章。家系や家柄、地位を表わした図柄

日本独自の文化である家紋。

家紋の入ったものを持つ機会は少なくなりましたが、大切に受け継いでいきたいですね。

引用:

引用: 引用:

引用: