諏訪大社の神様がいる時期や参拝の順番は?4社のうちどこがいいの?

長野県の中央部、諏訪湖エリアに境内地を持つ「諏訪大社」。

全国各地にある諏訪神社の総本社であり、国内にある最も古い神社の一つとされています。

諏訪湖を挟んで南と北に2社ずつ分かれていて、日本でも珍しい4社体制。

パワースポットとしても有名な諏訪大社ですが、季節によって神様がいる時期と、いない時期があるんだとか…

いつ神様がいるのでしょうか?

4社の諏訪大社を参拝する順番やどこがいいのかといった疑問について、徹底調査をしてみました。

Contents

諏訪大社に神様がいる時期はいつ?

諏訪大社の下社(春宮と秋宮)に参拝に行くなら、注意したいのが参拝する時期。

時期によって神様が移動してしまうそうなので、事前に神様がいる時期を調べてから、お参りに行きたいものです。

春宮に2月〜7月、秋宮に8月〜1月の間鎮座

諏訪大社の下社はタケミナカタの神と、ヤサカトメの神、両神を祀っています。

ヤサカトメの神様は春宮に2月〜8月、秋宮に8月〜1月の間鎮座すると言われています。

8月1日には「お舟祭り」が行われ、ご神体の御霊代(みたましろ)を舟に乗せて、春宮から秋宮に運ぶんだそう。

下社最大のお祭り「お舟祭り」

https://twitter.com/1551hananori/status/1024518569365663744

ご神体の御霊代(みたましろ)を舟に乗せて、春宮から秋宮に運ぶ「お舟祭り」が行われるのは8月1日。

毎年多くの参拝客が集まるようです。

その前日の7月31日には「お舟祭り宵祭り」も行われているとのこと。

また、2月1日に御霊代を秋宮から春宮へ運ぶ「遷座祭(せんざさい)」が行われます。

神主の行列だけが粛々と進み厳かに行われるため「こっそり祭り」と呼ぶ人も中にはいるそうです。

〈遷座祭:2月1日:秋宮〉

大社通り→友の町→魅町→大門通り→春宮

〈お舟祭り:8月1日:春宮〉

下馬橋→春宮大門→大社通り→八幡坂→太鼓橋→秋宮

舟の重量は5トン!!

#信州祭図鑑 #おいでよ諏訪

諏訪地域にて御柱祭に次ぐ勇壮さを誇る8月の「お舟祭り」。諏訪大社春宮から秋宮まで、長さ10m重さ5トンの柴舟に乗せた御霊代を氏子数百人で曳航する毎年恒例の遷座祭です。

中でも見せ場の「柴舟倒し・柴舟起こし」は圧巻…!

その動画がコレ↓https://t.co/15sbgP8QQC pic.twitter.com/fuqmmQuy7g

— 山吹誘地 (@YaMa_OIDE) August 1, 2019

雑木である青柴でできた舟は、柴舟(しばふね)と呼ばれています。

重量5トン、長さ8.1メートル、幅4.3メートル、高さ3.2メートルで、前後に伸びた胴棒を含めると12メートルにもなるんだとか。

数百人の氏子に続いて「絹姫」や「万寿姫」などの姫様、武士たちを中心とした時代行列や、騎馬行列が2kmの道程を3時間ほどかけて練り歩くんだそうです。

諏訪大社に参拝の順番に決まりはある?

(引用:諏訪大社HP)

(引用:諏訪大社HP)

お社が4つもあるので、どの順番に回れば良いのか気になる方も多いですよね。

参拝する順番に決まりはあるのか、また効率的に回るにはどう回れば良いかを調べてみました。

決められた順番はない!

諏訪大社は、決められた回り方や順番はありません。

なぜなら、社格の序列や4つのお社に祀られている祭神、ご利益は同一とされているからです。

ただ巷では、上社の場合には、まず前宮に参拝してから本宮へ…

という説もあるようですので、参考までに知っておくのも良いかもしれませんね。

諏訪大社巡りのポイント

4社を巡るにあたって、2つのポイントがあります。

- 上社の2社、下社の2社はそれぞれ歩いて行ける距離のため、セットで巡ることが一般的

- 上社と下社の距離は10km以上あるため、車や電車での移動が無難

- 上社本宮と下社秋宮周辺に、飲食店やお土産屋さんなどのお店が多い。

そのため、ランチや休憩をしたり、お土産を買うなどのタイミングには、この辺りにいるのがオススメ

以上のポイントを参考にしながら、4社を巡るモデルコースを紹介していきます。

おすすめのモデルコース

- <前宮>前宮は本宮よりも“前にあった宮”の意味とも考えられているようです。

そのことから、まずは「前宮」を参拝しに行きましょう。

高台に立つ神社で、御柱を4本全て触れられるのは前宮だけ!

次に向かう本宮までの間にある「神長官守矢史料館」に寄るのもおすすめ。 - <本宮>前宮から徒歩20分程で着く本宮。

建造物が4社の中で最も多く残され、左右に並ぶ独特の諏訪造りが見所!

本宮周辺にはカフェなども多いので、ここでランチをしながら一息つくのもアリ! - <春宮>本宮からは車で30分程のところにある春宮。

境内にある結びの杉は、恋愛、結婚、仕事などあらゆるご縁を結んでくれると言われています。

春宮から徒歩5分の場所に「万治の石仏」という石で出来た少し変わった仏様があるので、こちらにもぜひ足を運んでみるのもおすすめ。 - <秋宮>春宮から歩いて15分ほどの所にある秋宮。

子宝、安産、子育てを司る女神様は女性の人生にご縁の深い神様として古くから親しまれているそうです。

日本一大きな青銅製の狛犬や大注連縄が飾られた三方切妻造りの神楽殿、樹齢約800年の「寝入りの杉」など見所も満載。

秋宮周辺は飲食店もあるので4社を巡った思い出を語ったり、旅の疲れを癒したりしても良いでしょう。

諏訪大社に来たなら、4社全てを巡りたいですよね!

車での移動をお勧めしますが、公共交通機関でも巡ることは出来ます。

サイクリングをしながら諏訪湖畔沿いを走ってみても良いかもしれません。

ちなみに、全社で御朱印を受けた方は、参拝の記念品が頂けるようですよ♪

諏訪大社4社のうちどこがいいの?オススメは?

4社全てを巡りたいけれど、時間的に1ヶ所しか行けなさそう…

1ヶ所だけ行くとしたら、どこがいいの?

と、思う方もいらっしゃるかと思います。

そんな方たちの疑問にお応えしていきます♪

優先して行くべき社はない

諏訪大社は、社格の序列や4つのお社に祀られている祭神、ご利益は同一とされているということは、先ほど説明しました。

そのことから、優先して行くべき社という場所はないと言われています。

そのため、自分の行動範囲の中で一番近い社に行くのも良いですし、やっぱり1番始めに作られた社に行きたいと思えば「前宮」。

建造物が多く見られる「本宮」に行って、帰りはランチをしよう。

高さが2m60cmもある、「万治の石仏」が見たければ「春宮」。

子宝に恵まれたい、安産でありますように…と願うのならば「秋宮」。

といったように、自分に合った社を一つに絞ってみてはいかがでしょうか。

諏訪大社について

信濃の国で最も社格が高いとされる「信濃國一之宮(しなののくにいちのみや)」。

諏訪大社は、諏訪湖を挟むようにして南北4ヶ所のお宮から成っています。

- 諏訪湖・南側に鎮座…上社本宮(かみしゃほんみや)

- 諏訪湖・南側に鎮座…上社前宮(かみしゃまえみや)

- 諏訪湖・北側に鎮座…下社春宮(しもしゃはるみや)

- 諏訪湖・北側に鎮座…下社秋宮(しもしゃあきみや)

なぜ諏訪大社には4社もあるの?

まず始めに、山を拝するために無人の前宮ができたと言われています。

その後、大きな本宮ができ、これら2つは「上社」と名づけられました。

山を拝するということで、山岳的な印象から男性的な特徴があると言われました。

次に、農耕的な稲作として神を祀る「下社」ができました。

農耕には季節的な要素があり、春宮と秋宮とされ、女性的な特徴があると言われたそうです。

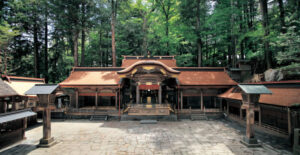

上社(本宮・前宮)

引用:諏訪大社HP

引用:諏訪大社HP

上社本宮は、独特の「諏訪造り」となっており、建造物も4社の中で最も多く残されていると言われています。

現在の建物は、江戸時代に再建されたものです。

徳川家康の寄進による四脚門など、国の重要文化財に指定されている貴重な建造物が残されています。

引用:諏訪大社HP

引用:諏訪大社HP

上社前宮は、古木に囲まれた石段を登ると山の中腹に現れる御本殿。

諏訪信仰発祥の地と伝えられています。

昭和7年(1932年)に一度取り壊されてしまったようですが、伊勢神宮から頂いた木材で現在の本殿が建てられたと言われています。

下社(春宮・秋宮)

引用:諏訪大社HP

引用:諏訪大社HP

春宮の幣拝殿・片拝殿は国の重要文化財であり、「杉の木」を御神木としています。

春宮は砥川のほとりに位置しているため、本来は水霊を祀る祭祀場であったと言われていたようです。

砥川は八島ヶ湿原を水源とするが、ここには下社の旧御射山(もとみさやま)がありました。

葦(よし)や菅(すげ)が芽吹く頃には水田も見えるため、「神の田」として崇拝の対象であったと考えられています。

引用:諏訪大社HP

引用:諏訪大社HP

秋宮は「イチイの木」を御神木としています。

大注連縄が飾られた三方切妻造りの神楽殿や樹齢約800年の「根入りの杉」、青銅製では日本一大きいとされる狛犬など、秋宮は見所満載でもあります。

そして、幣拝殿・神楽殿共に国の重要文化財となっています。

まとめ

- 諏訪大社は南北2社ずつに分かれていて、日本でも珍しい4社体制

- 神様がいる時期は、春宮は2月〜7月、秋宮は8月〜1月

- 4社を参拝する順番に決まりはない

- 4社の祭神や御利益は同一なため、どこがいいなどといったことはない

- 自分の行きたい社を見つけて、足を運んでみましょう

諏訪大社は上社と下社合わせて4社ありますが、それぞれ建てられた年代や御神木が異なります。

それぞれの見所もたくさんあるので、長野県に行った際にはぜひ諏訪大社の4社全てを巡ってみたいですね!