マイナンバーカードを作らなければよかった?デメリットや怖さを徹底調査

2015年にマイナンバー制度が開始されたのが、2015年。

2023年7月現在、マイナンバーカードを発行するかしないかは、任意です。

しかし、マイナポイントをはじめとする普及策によって、発行する人が増えてきていますね。

一方で、マイナンバーカードを作らなければよかったという声や、発行することに怖さを感じるという声も…。

そこで、今回は、マイナンバーカードを発行することのデメリットについて調べてみました。

マイナンバーカードは作らなければよかった?デメリット3つを紹介

マイナンバーカードには、多くの情報が紐づけられます。

マイナンバーカードには、多くの情報が紐づけられます。

情報化社会で、個人情報についてはガードを堅くする必要がある昨今。

調べたところ、マイナンバーカードに対して、多くの人が怖さや不安を抱えている理由は大きく3つです。

- 個人情報の漏洩

- 紛失や盗難

- 更新手続きが必要

中でも、一番の不安要素は①個人情報の漏洩のリスクですよね。

では、順番に詳しく見ていきましょう。

①個人情報の漏洩

2022年にデジタル庁が「マイナンバーカードのマイナンバーカードの取得状況等調査」を行いました。

これによると、未取得理由の1位は“情報流出が怖いから”で、35.2%でした。

やはり、個人情報の漏洩リスクを感じている人が多いようですね。

具体的には、次のようなことが挙げられています。

- 銀行口座との紐付けへの不安

- 多くの情報が紐付けされて公的機関に管理されていることへの不安

- セキュリティ体制への不信感

銀行口座との紐付けへの不安

公的機関に情報を開示するので、不安感がありますよね。

公的機関に情報を開示するので、不安感がありますよね。

しかし、マイナンバーカードに銀行口座を紐付ける理由は、あくまで給付金を受け取るためです。

これによって、預金残高や、自分の資産情報が漏れるようなことはないそうですよ。

となると、勤務先に給与振込口座を開示することと大きく変わりはありません。

それでも心配な方は、マイナンバーに紐付ける公金受取用の口座を開設して登録するのがおすすめ。

そうすることで、不安は解消されるのではないでしょうか。

慎重になってしまう気持ちはよくわかります!

一方で、2023年5月頃から、マイナンバーカードへ他人の情報がに紐付けられてしまった事例が発覚しました。

しかもその数はおよそ13万件にも上るのだとか…。

その情報を聞くと何だか不安になってしまいますね。

公金受取口座は、本人名義の口座の登録しか認められていません。

それにも関わらず、金融機関の口座を持たない子どもの代わりに、親が自分の口座を登録するケースなどが相次いだようです。

きちんと本人名義の口座を登録すれば、他人の情報が紐付けられてしまうことはありません。

子供の口座開設を考える、良い機会かもしれません♪

多くの情報が紐付けされて公的機関に管理されていることへの不安

マイナンバーカードに紐づけられている情報を整理してみましょう。

行政が知りうる個人情報は、“マイナンバー”に全て紐付けられていますよね。

それは、“マイナンバーカード”を作っても作らなくても変わりはありません。

“マイナンバーカード”を作る際に、新しく登録した情報は、次の3点です。

- メールアドレス

- 顔写真

- 暗証番号

マイナンバーカードを作るだけなら、この3点の登録だけでOKなのです。

では、この3点について考えてみましょう。

【メールアドレス】

- 個人情報の中では、比較的変更が簡単

- マイナンバーカード用に新規取得が可能

- @よりも前は、個人を特定されにくく設定することが可能

(意味のない文字列にする、名前や誕生日を推察される表記を入れない等)

→仮に漏洩したとしても、リスクの少ない情報

【顔写真】

- 免許証、パスポート、住民基本台帳カード等を取得している人は、公的機関に提出済

- 上記を取得していない未成年も、今後取得する可能性がある

→マイナンバーカード取得に関わらず、多くの人が公的機関に提出済の情報

【暗証番号】

- 新規に登録する情報(変更可)

- 個人を特定されにくく設定することが可能(意味のない数字にする等)

- 暗証番号がわかっても、マイナンバーカード本体がなければ利用できない

→仮に漏洩しても、マイナンバーカード本体がなければ悪用されない

一つ一つ考えてみると、実は漏洩によるリスクは少ないように思います。

次に、マイナンバーカード取得後に自分で紐付けることのできる情報は、以下の通りです。

- 健康保険証としての利用申込

(保険証画像の提出等はなし、利用申込後は解除不可) - 公金受取口座

- 決済サービスID(マイナポイントをもらう場合)

銀行口座については、前の項目でご紹介した通りです。

マイナ保険証は、利用申込後に解除はできないそうです。

不安がある人はきちんと検討し、納得してから利用申込をして下さいね。

2022年10月以降は、マイナ保険証を使用すると初診料が安くなるというメリットもあります。

これらの情報は、マイナポイントをもらうために、紐付けしている人も多そうですね。

一般家庭にはありがたい金額です♪

※マイナポイントをもらうためのマイナンバーカードの申請は2023年2月末で終了。

それまでに申請済であれば、2023年9月末までマイナポイントの申請が可能です。

セキュリティ体制への不信感

マイナンバーは個人情報と密接に結びついています。

そのため、政府としても、セキュリティ対策や安全管理措置を行っているのだそうです。

その対策の一例として、以下のようなものがあります。

- 制度面

・個人番号のみでの本人確認を禁止

・個人情報保護委員会による監視・監督

・マイナンバー法に違反した場合の罰則強化

・自分の個人情報の利用履歴をWEBサイト(マイナポータル)で確認可能 - システム面

・各個人情報は一元管理せず、従来通り各機関での分散管理

・個人番号を直接使用せずに情報を連携し、個人情報の芋づる式の漏洩を防止

制度面やシステム面からも、情報漏洩のないように徹底していることがわかりました。

セキュリティはかなり強固なようで、安心しました。

②紛失や盗難

マイナンバーカードは、保険証としての利用の他、2024年度末に免許証との一体化が予定されています。

免許証と一体化ともなれば携帯して持ち歩く人が増えそうですよね。

すると、紛失や盗難のリスクが自然と増えると思います。

では、マイナンバーカードが紛失や盗難で他人の手に渡った場合について考えてみましょう!

(引用元:総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバー)

(引用元:総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバー)

マイナンバーカードに書かれているのは情報は、以下の通りです。

- 個人番号

- 氏名

- 住所

- 生年月日

- 性別

- 顔写真

- 電子証明書の有効期限の記載欄

- セキュリティコード

- サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など))

- 臓器提供意思表示欄

仮に他人の手に渡った場合には、上記の個人情報は流出してしまいます。

しかし、上記以外の個人情報が流出しないよう、きちんと対策が取られているそうです。

- 利用停止依頼を、24時間365日、電話で受け付けている。

- 第三者が容易になりすますことができないよう、顔写真が付いている。

- 偽造防止の為に、複製が困難な特殊加工がされている。

- マイナンバーカードのICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い情報は入っていない。

- ICチップの読み取りに必要な数字4桁のパスワードは、一定回数間違えるとロックがかかる。

- パスワードのロックは、本人の手続きでしか解除できない。

- 不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが自動で壊れる仕組みになっている。

ちなみに、コールセンターでは、

- マイナンバーカード

- マイナンバー通知カード

- 電子証明書を搭載したスマートフォン

が受付対象です。

(マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178)

「紛失・一時停止/セキュリティ」に関する内容は、マイナンバーカード総合サイト内のこちらのページに詳しく掲載されています。

多くの対策が施されているので、もしもの時も落ち着いて対応できそうです。

しかし、当然ながら、紛失・盗難のリスクがなくなるわけではありません。

十分に気を付けたいですね。

③更新手続きが必要

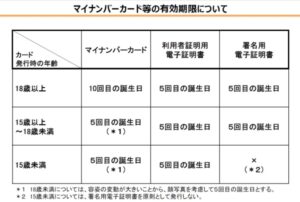

マイナンバーカードには、有効期間があります。

マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで。

2つの電子証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。

ただし、18歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間は5回目の誕生日です。

容姿の変動が大きいことが理由だそうですよ。

(引用元:総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバー)

(引用元:総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバー)

更新手続きに対しては、面倒という声も少なくありません。

しかし、セキュリティ面でも、顔写真が本人と一致する必要があります。

どうしても“更新”という制度が必要になるのかもしれませんね。

https://twitter.com/1KY8dUwYvDNqku2/status/1240487651138043906

私はマイナンバーカードはそんなに嫌いではなく、「(なぜかは知らんが秘匿しておくべきとされている)マイナンバーが書いてある」「更新が面倒」の二つが改善されれば文句ない。

— AoiMoe a.k.aしお兄P (@AoiMoe) October 11, 2022

マイナンバーカードが本格的に普及してからは年月が浅いため、実際に更新した人による情報はありませんでした。

今後、きっと多くの声が集まることと思います。

マイナンバーカードの普及率は?

これまで、マイナンバーカードのデメリットと言われている項目についてご紹介しました。

これまで、マイナンバーカードのデメリットと言われている項目についてご紹介しました。

では、マイナンバーカードは、どの程度普及しているのでしょうか?

総務省の発表では、マイナンバーカードの発行は、令和5年7月16日時点で93万枚を超えました。

人口に対する普及率は、約74.3%です。

マイナポイントの影響が大きそうですよね。

一方で、2023年に入り、公金受取口座の誤登録などの問題が発覚してからは、返納する人もいることが報じられています。

いずれにせよ、政府としては普及率を上げていきたいはずです。

今後も、“マイナ保険証の初診料が安くなる”といったように、マイナンバーカードを作成するメリットが増える可能性もありますね。

まとめ

- マイナンバーカードを作成するデメリットは大きく3つ。

①個人情報の漏洩

②紛失や盗難

③更新手続きが必要 - 個人情報の漏洩について、制度面、システム面、マイナンバーカード本体にまで、様々な対策が講じられている。

- 芋づる式の情報漏洩や、特にプライバシー性の高い情報は漏洩がないような仕組みである。

- 紛失や盗難に遭った場合には、24時間365日、利用停止依頼が可能。

マイナンバーカードの発行は任意です。

既に発行した人もいれば、発行を迷っている人、不安を感じている人、発行手続きが億劫な人もいると思います。

今回はデメリットについて調査をしてみましたが、既に発行済の人が後悔するほどのデメリットはないように思いました。

また、怖さを感じる点も人それぞれです。

公表されている機能や制度を理解した上で、各々が納得できる選択をすることが理想ですね。